产业乡村开展的理想窘境

讲到产业乡村建立啊,很多中央都面临着"雷声大雨点小"的为难。根底设备软弱、人才流失严重、产业链条短这些老咨询题,就像三座大山压在乡村复兴的路上。我们得供认,光靠政策输血和情怀驱动,这事儿还真奔忙不远。

从数据来看呢,全国约60%的乡村产业项目在3年内就堕入停滞。咨询题出在哪?团体觉得啊,非常多中央把"产业下乡"复杂了解成"工厂迁居",完全疏忽了乡村特有的资源天赋和市场需求。这种生搬硬套的工业化思想,反而把绿水青山酿成了钢筋水泥。

打破瓶颈的三大关键支点

想要破局吧,得先找准发力点。第一个支点必定是特征产业培育,但要留意的是,特征不等于小众。像云南咖啡、赣南脐橙这些成功案例,基本上把地域特征做成了群众消费品。关键要找到阿谁"人无我有、人有我优"的差别化赛道。

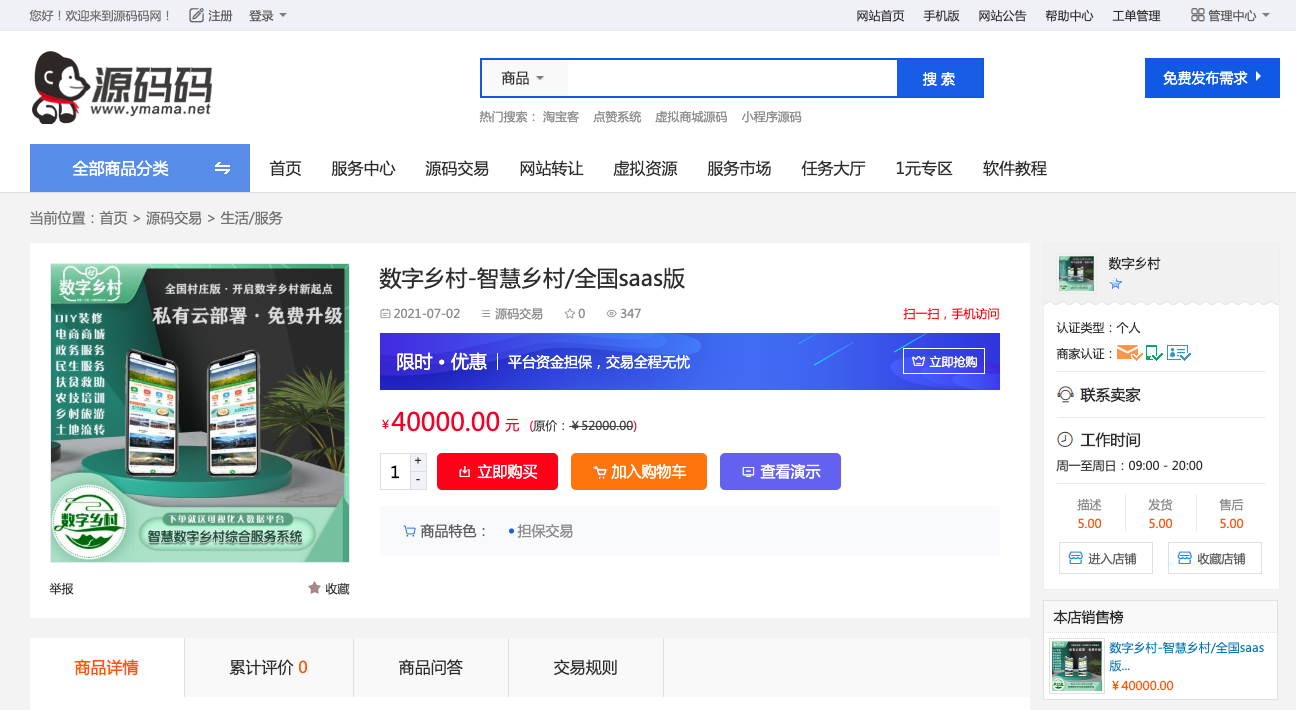

第二个支点呢,是数字技术的深度使用。如今连老大爷都会刷短视频了,乡村产业更要学会用互联网缩小声量。但不光盯着直播带货那点事儿,智慧农业、溯源零碎这些底层才能建立才是真功夫。有家陕西苹果协作社就靠区块链溯源,把价钱翻了两番。

第三个支点能够非常多人没想到——场景再造。把农业消费酿成研学体验,把老宅院改形成文创空间,这种"产业+"的跨界玩法特不能感动都市消费者。浙江莫干山的民宿集群确实是典型案例,他们卖的不是床位,而是一种生活方式。

夯实经济基石的实操战略

详细到落地层面啊,建议从"小暗语"做起。先集中资源打造1-2个爆款产品,比撒胡椒面式的片面开花靠谱多了。广西有个村子就专攻罗汉果深加工,如今成了全国最大的原料供给基地,这确实是聚焦的力气。

在运营形式上呢,要特不警觉"重资产圈套"。团体更倾向轻资产运营,好比采取定单 农业、品牌受权等柔性协作方式。山东寿光的蔬菜协作社就用这套形式,带动了周边20多个村子共同开展,风险共担利益共享。

讲到人才咨询题,光喊"返乡创业"标语没用。得树立真正的价值报答机制,让年老人看到实真实在的开展空间。四川蒲江的猕猴桃产业就搞了"技术入股",农技专家带着专利下田,既处理了技术瓶颈,又留住了中心人才。

将来开展的三个趋向判别

往后看吧,产业乡村会出现更分明的集群化特征。单个村子单打独斗没戏,必需构成区域协同的产业生态圈。就像福建的茶产业带那样,从种植到文旅整条链都盘活了。

另一个趋向是科技赋能会越来越深。如今讲的数字乡村还停留在外面,将来人工智能种地、无人机植保这些硬科技会成为标配。不外要留意啊,技术使用得接地气,不整那些花里胡哨的"智慧大屏"。

最值得等待的是城乡要素的双向活动。城里人带着本钱和创意下乡,乡村人带着产品和故事进城,这种化学反响会发生惊人的能量。曾经有些先锋案例在探究"城乡共同体"形式,这能够是破解二元构造的钥匙。

给理论者的几点贴心建议

干这行十几年,最大的领会是:不急着模拟成功案例。每个乡村的DNA都纷歧样,照搬形式死得快。建议先花三个月做深度调研,把家底摸清再入手。

资金运用上要格外慎重,非常多项目就死在自觉扩张上。记住啊,现金流比规模重要十倍。能够先做最小可行性验证,跑通形式再缩小。有家做菌菇种植的,就靠"小步快跑"战略,三年做到了行业头部。

最初讲句掏心窝的话:产业乡村建立是场马拉松。不被短期政绩绑架,要耐得住寂寞。那些真正做知名堂的,基本上据守五年以上的临时主义者。乡村复兴这条路,既要昂首看天,更要抬头赶路。

咨询在线QQ客服

咨询在线QQ客服