产业特征:民营经济与个人经济的分歧底色

讲到浙江乡村建立啊,最突出的特点确实是民营经济打底。以义乌青岩刘村为例,那个"中国网店第一村"90%以上村民都在做电商,年买卖额超越50亿元。浙江人骨子里的创业肉体让乡村产业自带"野蛮生长"特性,ZF更多饰演办事者角色,这种形式特不合适有经商传统的地域。

江苏那边呢,个人经济但是真香。华西村、永联村这些明星村,基本上靠个人企业起家的。好比永联村搞的永钢集团,去年营收打破千亿,村民人均年支出超越6万元。这种形式对基层组织的执行力要求非常高,但一旦运转起来,抗风险才能特不强。

管理形式:乡贤文明与古代管理的碰撞

浙江人搞管理啊,特不会打"乡情牌"。像东阳花园村就成立了乡贤理事会,把在外经商的能人都发动回来投资。这种柔性管理吧,既保存了乡土社会的温情,又引入了市场化的运作逻辑,就是个挺聪慧的折中方案。

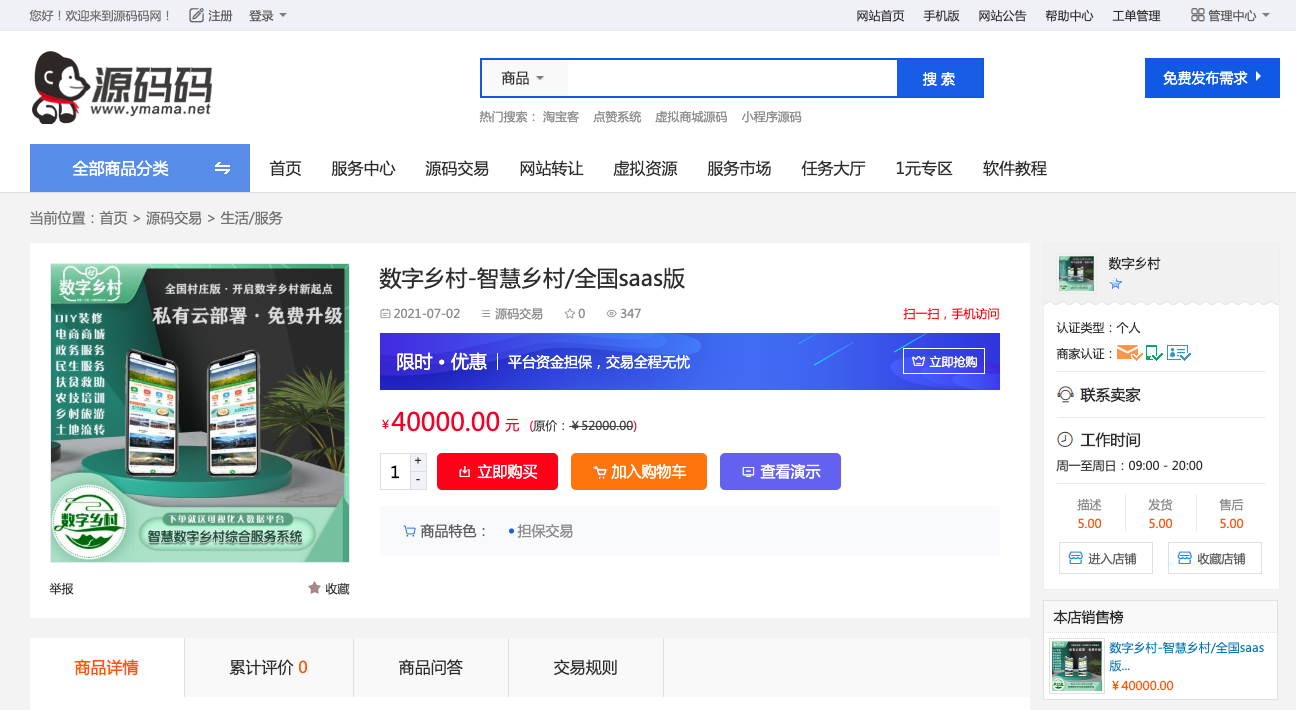

江苏这边玩得更标准些,你看张家港永联村,连"智慧社区"平台都整上了。经过数字化手腕把村务地下、村民议事这些流程都尺度化了,这种古代管理形式尽管少了点人情味,但胜在通明高效啊。

文明传承:商业基因与文人底蕴的比赛

浙江乡村的文明建立吧,总带着股子商业气味。乌镇搞戏剧节,南浔弄文创园,实质上基本上把文明资源变现的路子。这种形式来钞票快是快,但有时分不免让人觉得少了点文明沉淀。

江苏就纷歧样了,周庄、同里这些古镇掩护得那叫一个考究。苏州的乡村复兴项目,连修复个老宅子都要请古建专家把关。这种对文明本确实坚持呢,短期看能够效益不分明,但久远看相对是笔稳赚不赔的投资。

生态掩护:绿水青山确实是金山银山

浙江在生态这块儿但是下了血本,安吉鲁家村搞的"田园综合体",光环保投入就上亿。他们把生态优势直截了当转化为旅游IP,这种思绪的确拙劣,不外后期投入大是个门槛。

江苏的做法更务虚些,无锡阳山镇的桃园经济确实是典型。既保住了万亩桃林生态,又靠水蜜桃产业带动村民致富。这种"生态+"形式啊,特不合适农业根底好的地域复制。

将来启发:既要量体裁衣更要打破创新

看完两省案例,最大的感受确实是没有放之四海而皆准的形式。浙江经历通知我们,激起内生动力非常重要;江苏案例则证明,组织化水平决议开展下限。乡村复兴这事儿吧,最怕的确实是生搬硬套。

团体更倾向"混搭风"开展思绪:既要有浙江的创业生机,又要学江苏的标准办理;既要掩护文明根脉,又要拥抱古代科技。好比如今盛行的"数字乡贤"概念,不确实是把两省优势给揉到一块儿了嘛。

讲究竟啊,乡村复兴不是选择题而是阐述题。各地无妨把浙苏经历当参照系,结合本身条件写出特征答案。究竟中国这么大,乡村开展就该是百花齐放才对味。

咨询在线QQ客服

咨询在线QQ客服