乡村网格化办理的时代应战

以后基层管理面临的最大痛点呢,确实是传统网格化办理在突发事情中反响缓慢的咨询题。去年某地洪灾中,村委干部还在用纸质台账核对受灾户信息,这种场景显得格外扎眼。乡村复兴战略推进,我们忽然发现:那些已经引以为傲的人海战术网格员队伍,在应急呼应时反而成了数字时代的"信息孤岛"。

数字化预案的中心逻辑

要让网格化办理真正"活起来",关键得树立静态感知-智能剖析-精准触达的闭环零碎。举个栗子啊,某试点县给每个网格员装备的智能终端,不只能实时上传现场数据,还能自动触发预设的应急流程。这种"数字孪生"式的预案设计,把本来需求8小时完成的灾情统计紧缩到了90分钟内,效果杠杠的。

技术落地的三个关键点

首先得搞定数据底座吧,建议采取"一标三实"的尺度化采个人系(尺度地址、实有人口、实有房屋、实有单位)。是算法模型要接地气,好比某地开发的防汛预警模型,就结合了老支书们口口相传的"看云识天气"经历。最重要的是操作界面必需傻瓜化,究竟我们非常多网格员连微信转账都不太纯熟呢。

防止堕入的认知误区

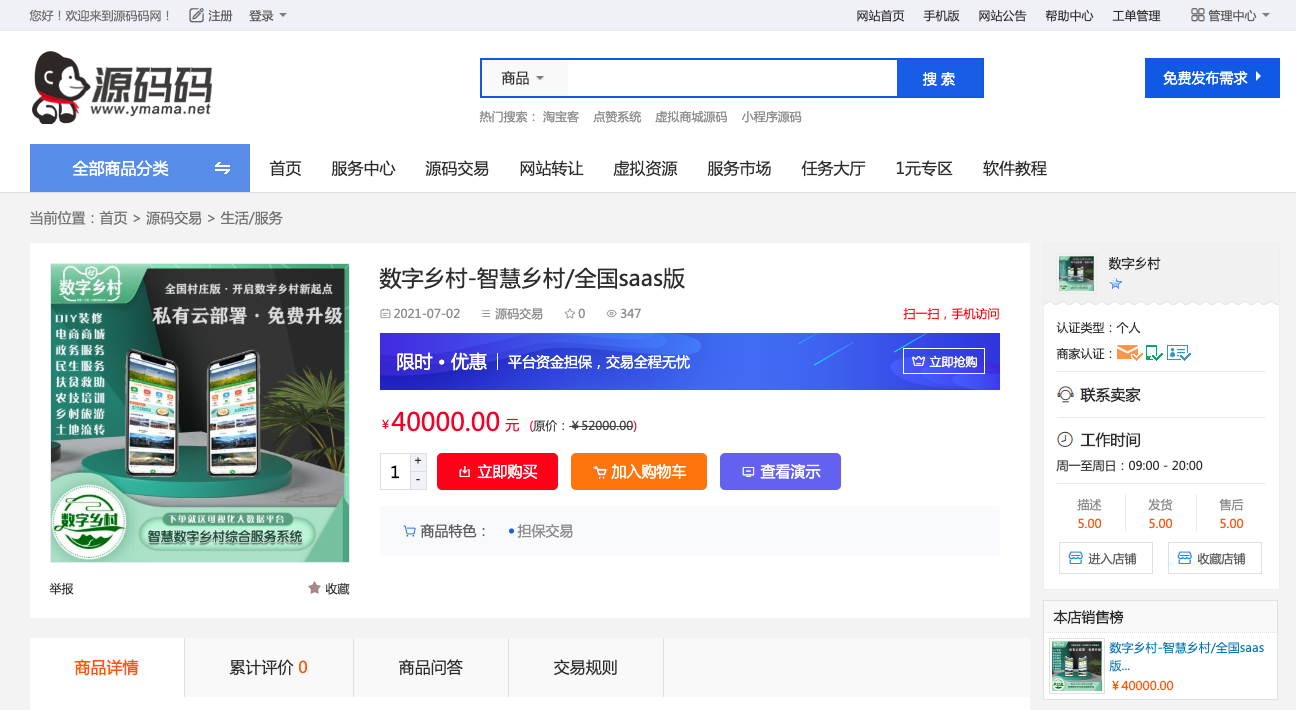

如今有些中央一窝蜂下马智慧大屏,这纯属本末颠倒啊。数字化预案不是要把村委会酿成NASA指挥中心,而是要处理"最初一公里"的信息梗阻咨询题。团体更倾向"云+端"的轻量化方案,就像给传统自行车装上电动马达,既保存原有网格体系优势,又给予新的数字动能。

可继续运营的创新机制

光有技术可不可,得设计出让各方都情愿玩的游戏规则。好比浙江某镇搞的"积分银行",网格员每完成一次应急数据更新就能兑换农资优惠券。这种物质鼓励+荣誉表扬的双轮驱动形式,比单纯行政命令管用多了。再讲啦,零碎运维费用完全能够打包进乡村复兴专项债,聪慧的中央早就这么干了。

将来演进的能够标的目的

5G和物联网设备本钱下降,当前的乡村网格非常能够会退化成"数字神经元网络"。想象下啊,每家每户的智能电表都能成为灾祸监测点,农田里的传感器自动生成墒情申报。不外要提示的是,技术越先进越要守住"辅佐决策"的底线,究竟机器再聪慧也比不上老支书对村情的掌握。

给基层主官的举动建议

不总想着一步到位搞大工程,先从"三个一"做起比力真实:一套数字台账模板、一个应急呼应任务群、一批受过根底培训的网格员。记住咯,数字化预案最怕做成"海市蜃楼",能处理实践咨询题的才是好方案。与其纠结选择哪家科技公司,不如先把现有手电筒、铜锣这些"土配备"归入数字化办理范围。

咨询在线QQ客服

咨询在线QQ客服